| 大山祇神社 2009末 |

鶴姫哀話

天文12年(1543年)6月、海は荒れ、横なぐりの雨が降り続くなか 周防大内方の軍勢と、これを迎え討つ三島水軍の海士たちとの死闘が連日くり返されていた。その中に父の三島安用より授かり賜った紺糸裾素懸威胴丸の鎧を身につけたうら若き乙女鶴姫の姿があった。

戦いが終わり三島城に引き揚げた戦士の中に、恋人の三島の小冠者 安成の姿はなかった。安成を失った鶴姫の心の傷は大きく、

わが恋は 三島の浦の うつせ貝

むなしくなりて 名をぞわづらふ

の1首を残し、その夜小船でこぎ出し、母の形見の鈴を胸に抱き 安成の後を慕って海に消えた。今も、このあたりの海を通ると、鈴の音が聞こえるという。鶴姫18歳の初夏であった。

|

|

|

2009年の年の瀬に四国の松山に滞在中、ふと9月にドイツで出会ったYさんという日本女性との会話を思い出しました。

ドイツ住まい20年近くになる友人の趣味仲間ということで紹介され、ある日、スイスのバーゼルに向かう車中でご一緒し、意気投合したのです。その時、彼女から聞いたのが『鶴姫伝説』でした。なぜか彼女は小さい時から「18歳までの命」と思い込んでいたということ。ある日、旅行のついでに立ち寄ったある神社の宝物館で、戦国時代の鎧かぶとなどの陳列を見、その中に女性用の胴周りがしぼってあるとても華奢で綺麗な鎧を見たというのです。その鎧を見た瞬間、まるで自身の過去生を思い出したような「フラッシュ・バック」があったという話でした。

実は私自身も、何故か同様に「18歳までの命」と思い込んでいたことがあり、生まれたことの意味、使命ということにとても敏感で多感な青春時代を過ごしました。そして彼女の語る半生と、私自身のそれとが、とても重なる部分を感じたりもしました。日本に帰ったら調べてみて、私も一度その場所を訪れてみようと思っていたのです。たった数カ月前のことでしたが、忘れかけていました。インターネットで調べてみると、なんと年末から元日にかけて広島に向かう道中の瀬戸内海の大三島という場所だったのです。

もちろん、そこに立ち寄ることになったのはいうまでもありません。

|

|

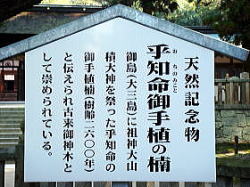

天然記念物の楠(くすのき)

乎千命御手植 樹齢2600年

|

拝殿

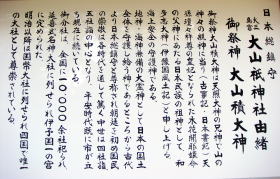

日本総鎮守

大三島宮 大山祇神社由緒

御祭神 大山積大神

御祭神大山積大神は天照大神の兄神で山の神々の親神に当り (古事記・日本書紀)天孫瓊々杵尊の皇妃となられた木花開耶姫命 の父神にあたる日本民族の祖神として、和多志大神(伊豫國風土記) と申し上げる。

海上安全の守護神である。

地神・海神兼備の大霊神として日本の国土全体を守護し給う神であるところから古代より日本総鎮守と尊称され朝廷を初め国民の崇敬は各時代を通して篤く中世は四社詣、五社詣の中心となり、平安時代既に市が立ち現在に続いている。

御分社は、全国に一〇、〇〇〇余社祀られ、延喜式名神大社に列せられ伊予国一の宮に定められた。明治以降は国幣大社に列せられ四国で唯一の大社として尊崇されている。

|

|

境内の案内書

|

宝筺印塔

重要文化財

宝筺印塔

鎌倉時代

時宗の開祖一遍上人は河野道広の子として松山宝巌寺で 生まれ、三島水軍河野道信の孫に当たり、一遍上人絵伝に 知られる通り大三島宮の参拝の折、奉納したものです。

|

|

|

年末の四国、瀬戸内はどこへ行っても

これこの通り…うらやましいくらいの豊作です

でも、もったいない…

|

| 鶴姫哀話 |

大三島藤公園

地元の人に訪ねつつようやく探し当てた鶴姫の

銅像の場所で、大きな藤棚のある公園の片隅に

あるらしいということでやってきましたが…

|

神社を参拝した後、その傍にある「宝物館」と「海事博物館」に立ちよりました。

そこには、源義経が奉納したという赤絲威鎧(大袖付)など国宝8点をはじめとする国指定文化財の武具が、その戦いの歴史を物語るように並べてありました。その一つ一つをはやる思いで見比べながら足早に歩いて行くと、ついにそれらしき女性用の美しい華奢な鎧が目にとまりました。

そこには、重要文化財として『紺糸裾素懸威胴丸』(太祝安用の娘、鶴姫着用)とありました。

残念ながら撮影禁止のため、何一つ写真は撮れませんでした。そして、私にはYさんのような「フラッシュ・バック」は起こりませんでした。当然ですが…。

でも、その当時の歴史に翻弄されつつ、懸命に生きた、そして死んでいった多くの人々の生き様に、思いを馳せるひと時を持つことができました。

|

冬枯れの藤棚のそばに咲く真冬のバラ

|

2.jpg)

それらしき銅像が…

でも、なんだか場所的に違和感が・・・

|

2つの銅像が水の枯れた池をはさんで

向かい合っています

|

こちらが精悍な顔つきの安成

|

鶴姫と…

|

安成…

|

1.jpg)

お互いに誓いの鈴を左手に持ち、

それを掲げながら…

|

|

1.jpg)

藤公園そばの「もう一つの鶴姫像」です

|

いずれも現代の作者のイメージに合わせた姿であり

本当の容姿は知る由もありませんが…

|

時代背景などわかりにくい点があるので、

簡略に説明してある文を掲載しました。

鶴姫は大山祇神社の神官・大祝家の娘として1526年(大永6年)に生まれました。

1541年、京都進出を志す中国地方の覇者大内氏は瀬戸内の島々を攻め立てていました。 鶴姫の大祝家は神官だったので戦に出ずに三島城を守っていましたが、次兄の安房が三島城の陣代で戦場に赴き伊予の国を守っていた河野一族と連合して迎え撃ちました。

そして激戦の中、次兄の安房は戦死しました。

その後、祭職を守っていた長兄に代わって、三島城の陣代で戦場に赴いた鶴姫は恋人の越智安成と共に勇敢に戦い、次兄の仇を見事に討ち取りました。

2年後の1543年6月、大内氏の軍勢と再び激しい戦闘が繰り広げられました。父より賜った紺絲威の鎧を身につけた鶴姫は見事な戦いを展開し、また安成は最後の手段として決死隊で敵の将船に突撃することになりました。

鶴姫は、鎧にお守りとして身に付けていた鈴を安成に手渡し、無事を祈りました。

戦いが終わって三島城に引き上げたときに恋人の安成の姿はありませんでした。

鶴姫は深い悲しみを抱き、このときに詠んだ歌が

「わが恋は 三島の浦の うつせ貝

むなしくなりて 名をぞわづらふ」 です。

そして、鶴姫はこの一首と紺絲威の鎧を残し、夜中に一人で恋人が消えた海へと舟を漕ぎ出し、母の形見の鈴を胸に恋人の後を追いました。

鶴姫は悲しみのうちに、わずか18歳の若さで海に身を投げたと言われています。

(参考資料より) |

|

|

…これが大まかな史実、伝説として伝えられている内容ですが、ここに落ちがあります。

Yさんによると、鶴姫は表向きは18歳の時に、海に身を投げて死んだとされていますが、鶴姫を愛する身内の計らいで、実際の姫はかくまわれ、他の場所で生きながらえ、別の人生を歩んだというのです。

敵方の激しい攻勢から愛する者を守ろうとするのはどの時代でも同様で、どの時代にもそうした影の話は実在したものと思われます。

私には、安成の死すらも表向きの作話で、ひょっとしたら鶴姫と安成は姿を変えて別な人生を歩んだのかもしれない…そんな気がします。

「(歴史上の)事実は、小説よりも奇なり」

…かもしれません。

|

|

|

|

|